【確定申告とは】お金が戻ってくる条件は?つまずきポイントを解説!【2022年版】

更新日時 : 2024-11-11 16:31

実は年末調整済みの会社員・フリーターでも、状況によっては自ら確定申告することによってお金が返ってくる場合があります。

とはいえ国税庁のホームページを見ても難しくてわからなくて、毎年挫折…

でも、大丈夫!

確かに言葉が難しくてややこしいようにも感じますが、要点さえ掴めば意外と簡単に記入と申請ができます。

受領されれば、通常約1〜2ヶ月で処理され銀行口座に現金で戻ってきます。

しかも、5年以内なら遡って申請も可能なんです!!

今は必要ないかもしれない確定申告でも、知識があるだけで将来の自分自身だけでなく、誰かの役にたてるかもしれません。

ぜひチェックしてください!

スマホ売るなら「ノジマ スマホ買取サイト」へ!

「ノジマ スマホ買取」の4つの特徴

- キャリアの下取りプログラムよりも高価買取いたします!

- 安心の上場企業が運営しております。

- 最短翌日に集荷いたします。

- 他社を常にモニタリングしているので高価買取が可能!

目次

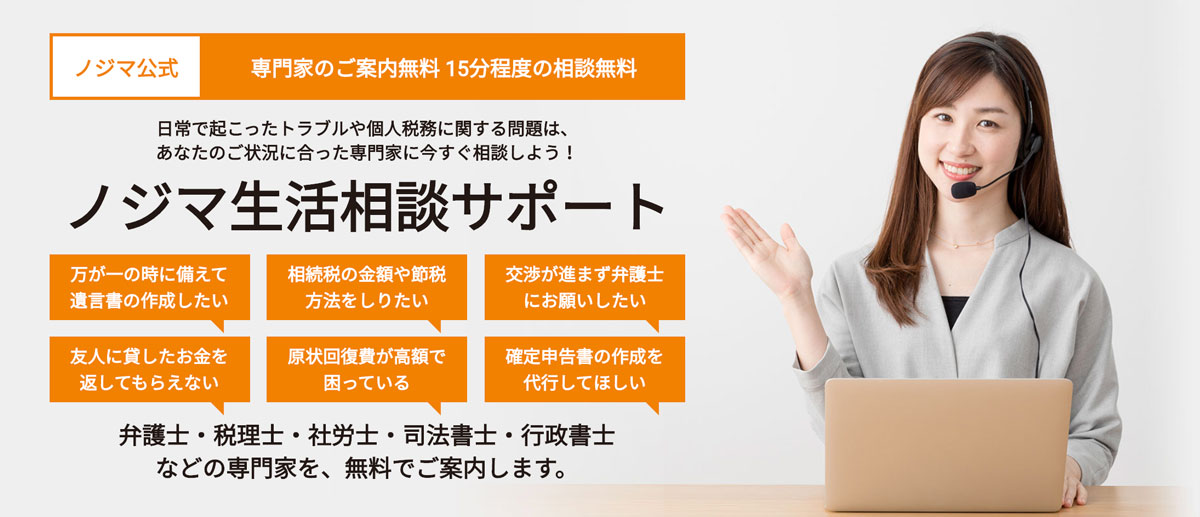

ノジマから確定申告のプロを無料でご紹介!

「ノジマ生活相談サポート」では、弁護士・税理士・社労士・司法書士・行政書士などの専門家を、無料でご案内いたします。

さらに15分程度のご相談も無料!!

もし有償になる場合は事前にお見積もりを提示し、お客様の合意を得てから解決の手続きに進みます。お悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

ノジマ生活相談サポート(事務局:アスクプロ株式会社)

- 相談予約・対応時間

- 24時間・年中無休

※相談内容、お住まいの地域、時期によってはお受けできかねる場合もあります。あらかじめご了承ください。 ※お客様が専門家に対して解決を依頼する場合は有償となるケースがございます。有償となる場合は必ずお見積りを提示し、お客様と合意を取ったうえ、行います。 ※専用ダイヤルにお電話を頂きましたら、お客様のご要望に応じて、弁護士や税理士などの専門家へおつなぎします。 ※ご案内は無料となっております。

詳細はこちらのページをご覧ください。

こんな人は確定申告すると税金が返ってくるかも!

お給料の支払とともに差し引かれている所得税、実は毎月多めに差し引かれてるって知ってました?

ただし、多くとりすぎた所得税を年末調整で計算して返すことで帳尻をあわせているので、通常は余分に納めた税金は戻っており確定申告をする必要はありません。

なぜなら12月に在籍している従業員に対し、企業は年末調整をすることが法律で義務付けられているからです。

しかし退職などで年末調整を受けられなかった場合、転職やダブルワーカーで年内に複数の勤務先から給与を受けとっている場合…

その差額を自分で申請しない限り、多めに払った税金は戻ってきません!!

※企業によっては、転職前の源泉徴収票を回収して合算・申告してくれる場合もあります。

確定申告をすれば、高額な医療費や住宅ローン、災害に見舞われたなどの特殊な出費があった場合にも、その負担を控除してもらえます。

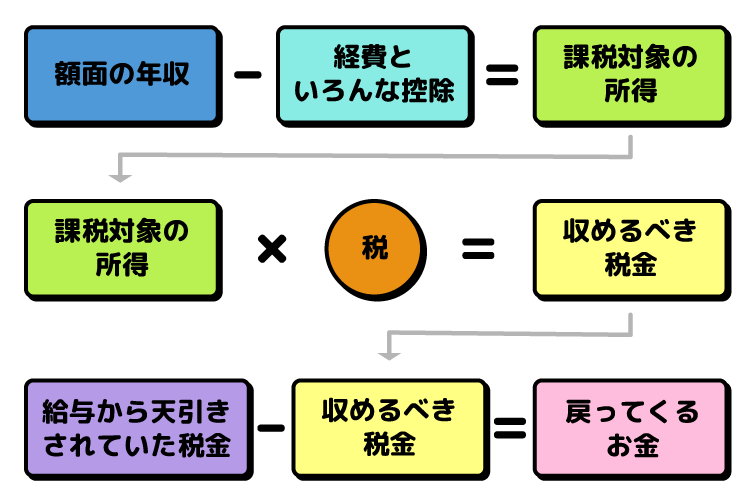

確定申告の仕組み

1年間(1月1日から12月31日)の収入を元に収めるべき税金が決まっています。

確定申告をシンプルな式で表すならこのような仕組みです。

注目すべきは「控除」と「天引きされた税金」の部分。

企業が行った年末調整でも、あなたが受けられる全ての控除が適用されていない可能性があります。

年末調整を受けていない人は、正しい「収めるべき税金」の計算がされておらず、宙に浮いている状態です。

給与から天引きで支払っていた税金はここでチェック

会社員やパートでお勤めの方は、お手元に源泉徴収票はお持ちでしょうか?

「源泉徴収税額」に記載されている金額の一部が、還付金として現金が戻ってくる可能性があります。

社会保険など、税金に反映された控除項目も載っています。

確定申告したほうがいい人

以下項目にあてはまる人は確定申告をすると、納め過ぎた税金が戻ってきたり、2021年の税金支払を一部免除してもらえるかもしれません。

年末調整を受けているお勤めの方は、会社で処理してくれている可能性もありますのでご確認ください。

※1

ローンを組んだ時は最初の年だけ申告が必要で、次の年からは年末調整で対応できます。

住宅ローン控除を受ける方へ|令和3年分 確定申告特集

マイホームの取得等と所得税の税額控除|国税庁

住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

※2

生計を共にする家族にも適用されます。自由診療(医療保険外の治療)も対象です。

医療費控除を受ける方へ|令和3年分 確定申告特集

医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

※3

特定の医薬品のみ対象(レシートに記載あり)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について|厚生労働省

※4

合計寄付額が2,001円以上、国が指定した地方団体や公益財団法人などが対象で、すべての寄付が対象になるわけではありません。

一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁

総務省|ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について

ふるさと納税をされた方へ|令和3年分 確定申告特集

※6

災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁

災害関連情報|国税庁

※7

寡婦または、ひとり親(寡夫含む)で条件が異なります。子供に関する条件もあります。

令和2年度分から婚姻履歴に関わらず受けられる「ひとり親控除」が新たに新設されました。かつて寡夫控除を受けていた人は、2021年提出分からひとり親控除になります。

寡婦控除|国税庁 寡夫控除|国税庁 ひとり親控除|国税庁

※8

自営業で、年間収入が48万未満の場合は提出の義務はありません。が、確定申告で年収を報告することで前年の年収を元に決まる住民税や国民健康保険の値段が安くなる可能性があります。

自治体によってはさらに免除があるかもしれませんので、面倒くさがらず、積極的に提出したほうがいいかもしれません。

確定申告の義務がある人

収入の申告を怠っていると、税務署から延滞の罰則分を上乗せされて徴収されるだけでなく、国民健康保険、賃貸契約、児童手当や保育料の補助、家や車のローンなど、「所得証明」が必要な受けられるはずの公共のサービスが使えなくなる可能性まであります。きちんと提出しましょう。

下記にあてはまる人は、義務があり確定申告が必要な人です。

【参考】確定申告が必要な方|国税庁

- 自営業で48万円以上の収入がある

- 年末調整を受けた給与以外に株など20万円以上の収入がある

- 2,000万円以上の収入がある

- 不動産の譲渡や不動産収入がある

- 年金受給者で所得控除項目を差し引いて余った金額がある

- 日本在住で外国企業から給与・退職金を受け取っている

自営業で所得税を考えず請け負ってしまった場合は、逆に税金を収める必要が出てくるケースも…

自分は申告する必要があるのだろうか?と迷った人は、てっとりばやく税務署に電話して聞いてしまいましょう!

特に提出期限まで余裕がある2月前半までは、税務署がかなり空いていますので、早い時期に聞くのがおすすめ。

青色と白色の違いって何?確定申告に必要なものは?

確定申告をしてみようと思い立って、まず迷子になってしまう、青色申告と白色申告について解説します。

「青色申告」は法律で定められた呼び名で、個人事業主のために導入された制度です。それに対し「白色申告」は俗称で、青色申告ではない、つまりノーマルの申告を白色と呼ぶようになった経緯があります。

諸説ありますが、かつて提出する紙の色が違ったためにこのような呼ばれ方をするようになったようです。

意外かもしれませんが、青色申告書・白色申告書という色別の用紙が存在するわけではありません。

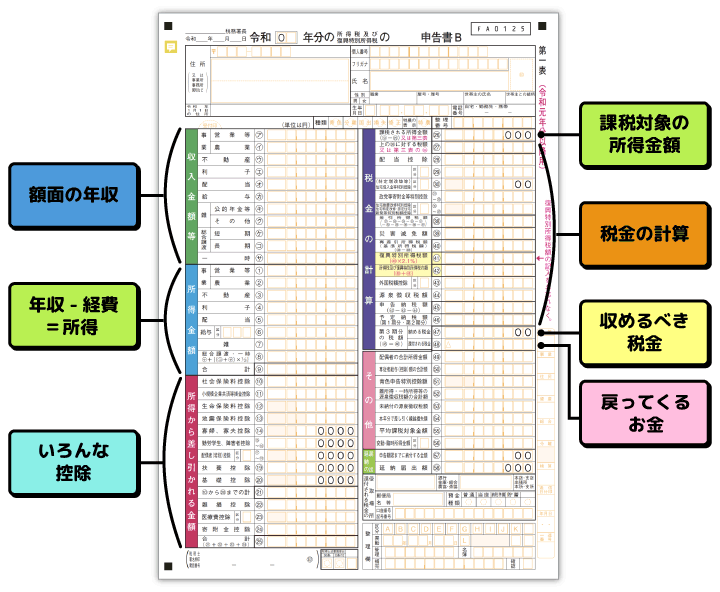

あなたに必要な申告用紙はコレ!

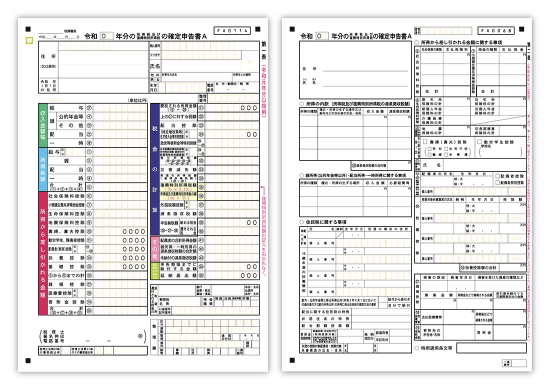

実際に使う用紙は申告書A、または申告書Bと呼ばれるものです。

パッと見たところ似ている2枚ですが、申告書Aは申告書Bの簡易版です。それぞれ第一表、第二表と2枚セットになっています。

申告内容によっては追加の書類が必要です。

令和元年分 申告書A(申告書の元画像引用元:国税庁)

会社員やパートのお給料のみで、必要があり申告する場合

給与収入のみ受け取っていて、医療費控除、住宅ローンなどの控除申請をしたい人は青色や白色といった言葉は気にせず「申告書A」でOKです。2社以上かけもちしている方も同じです。

(申告書Bの簡易版が申告書Aなので、申告書Bを使用しても問題ありません。)

ただし、退職金から還付申告をする場合は「申告書Bと第三表」を使います。

自営業を営んでいる場合

給与+自営業収入、または自営業のみで稼いでいる人は、「特別な控除はないが気軽な白色申告」「10〜65万まで控除が受けられるが帳簿が大変な青色申告」のどちらかを選択して申告ができます。

どちらの場合も「申告書B」を使います。

白色はお小遣い帳レベルの記帳で済むのに対し、青色は複式簿記での記帳が必要なうえに青色申告承認申請書と開業届の提出が必要です。

青色申告承認申請書と開業届は前もって提出する必要があります。(例:2022年提出の2021年分を青色確定申告をしたい場合は、2022年3月15日までに提出)

本格的に自営業で生計を立てている、またはがっつり副業で稼いでいる人は控除額があり、赤字が繰り越せる青色が断然お得ですが、月1万円程度のちょっとした自営業を営んでいる人は複式簿記に割く時間や経費を考えたら白色申告のほうが楽でしょう。

不動産・株式の譲渡、FX取引、先物取引をした人は分離課税のため「申告書Bと第三表」を使います。

確定申告に必要なもの

申告書一式

申告書A・申告書Bともに、本人控えと書類貼り付け台紙も含めて6ページほどです。シンプルな申告だけなら、実際に記入するのは2ページだけ。

自営業であれば、経費を記入する収支内訳書、青色申告者なら所得税青色申告決算書なども必要です。

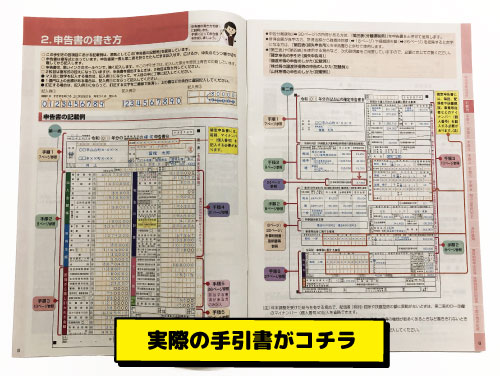

紙で提出するのであれば最寄りの税務署でもらってくるほか、国税庁のホームページからpdfをダウンロードして印刷する方法があります。

環境があればe-taxなど国税庁の確定申告ページから電子申告することも可能です。

税務署では手引書パンフレットを配布しているので、確定申告デビューをするならもらっておくことを強くおすすめします。記入例はもちろん、必要な計算式(※収入金額により式が違う)が載っていて直に書き込めるので、すごく便利ですよ!

必要な書類

【申告書に添付する書類】

源泉徴収票、支払調書、社会保険料の支払い証明書などは現物を提出します。

【添付しなくていい書類】

医療費の領収書や自営業に必要な経費の帳簿は、記入項目だけで提出する必要はありません。

ただし5年間保管の義務があります。

転職前の職場や、自営業で受けた仕事の支払調書が先方から送られてこない場合は、自ら発行をお願いして届けてもらいましょう。

支払調書は貼り付け義務はありませんが、自らの正当性が主張できますので貼っておくと安心ではあります。

そのほか

マイナンバーの記入欄、写しの提出があります。

通知カードのままでマイナンバーカードを発行していない人は、運転免許証など指定の追加書類が必要になります。

還付金を振り込んでもらう銀行口座情報も必要です。

朱肉で押印するタイプのハンコと、ボールペンなどの消えない筆記具を用意しましょう。(※フリクションや鉛筆のように消える筆記具は使えません)

手渡しで提出する場合は上記一式を持参すれば、記入漏れなど臨機応変に対応できるので安心です。

なおハンコに関しては、2021年度の税制改正で2021年4月1日以降に以下の書類以外は不要となりました。

- 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

- 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

2022年(2021年/令和3年分)の提出期限

提出期間

2022年2月16日(水曜)から申告・納税:所得税等は令和4年3月15日(火曜)まで、個人事業者の消費税等は令和4年3月31日(木曜)までとなります。

→感染等により、期限までに申告が困難な方は4月15日(金曜)までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようになりました。

※還付目的の申告なら、翌年5年以内ならいつでも提出OK!

提出場所

住んでいる住所の所轄の税務署(家から一番近い税務署とは限りません)

確定申告する方法3パターン

税務署・申告書作成会場に足を運んで提出する

営業時間内なら、目の前で簡易チェックを受けて本人控えをその場で受け取ることができます。

税務署の受付時間外でも「時間外収受箱」に投函して提出可能。

郵送(または信書便)で送る

郵便局で押印された日付が提出日です。

e-Taxを使ってネットで電子データとして送る

かつてはマイナンバーカード(住基カード)とICカードリーダーが必要でしたが、2020年からさらに便利になりました!

今回の申告から家から一歩も出ずに専用ICカードリーダー不要のスマホ申告が可能に。

マイナンバーカードをスマホで読み込むほか、一度税務署に赴いてe-Tax用のID・パスワードを取得してから送ることもできます。

【参考】申告書の提出方法|国税庁

【参考】国税庁からのお知らせ <スマートフォンでの申告が更に便利に!>|令和元年確定申告特集

SONY(ソニー)

非接触ICカードリーダー ライター

PaSoRi(パソリ) Win10対応 RC-S380

ICカードリーダライターを購入すれば、確定申告でパソコンからe-Tax申請が可能なだけでなく、マイナポイントの申請も可能です。マイナンバーカード読み取り非対応のスマホをお持ちの方や、狭いスマホ画面ではなくパソコンで作業したい人におすすめです。

確定申告よくある疑問・つまずきポイントを解決

いざ確定申告をやってみよう!となった時に、つまずきがちなポイントを解説します。

「確定申告」と「還付申告」の違いって?

どちらも確定申告の書類を作成、提出します。

納め過ぎた税金を返してもらうための申請を指す場合は「還付申告」

1年間の稼ぎを税務署に報告・納税・還付してもらうための手続きを「確定申告」と呼びます。

年末調整で税金を納めている会社員やパート勤務者は、会社が個人に代わり確定申告にあたる報告をしているので、還付申告と呼ぶことが多いかもしれません。

年間収入・所得を報告する確定申告は毎年2月15日から3月15日前後の1ヶ月(2022年は2月16日〜3月15日)が提出期間ですが、

還付申告は、年を越してからの5年間(2021年分の還付申告期間は2021年1月1日〜2026年12月31日)いつでも可能です。

税金は納めていないと罰されますが、多めに払ってもらう分に国は困らないため、そのまま徴収されてしまいます。

転職したりダブルワーカーだった期間など…2016年以降にありませんか?まだ還付申告は間に合います!

もし、過去に間違った内容で提出しちゃっていた場合も大丈夫。

納め過ぎた時の「更正の請求」、納税額がたりなかった時の「修正申告」で提出期限後に修正の申請ができます。

【参考】確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。|国税庁

複数の職場からお給料をもらっている場合の記入

源泉徴収票にある「給与・賞与」の合計額を[ 収入金額等|給与 ]に記入します。

これは会社員でもパートでも、1社でも2社でも、自分がお給料としてもらった額面の「合計額」を書きます。

この「合計額」を使い所定の計算をして[ 所得金額|給与 ]に記入する額を算出します。

お給料とは別に、副収入がある場合の記入

源泉徴収票にある「給与・賞与」の金額を[ 収入金額等|給与 ]に記入します。

自営業など副収入の「売り上げ金額」の合計金額を[ 収入金額等|雑|その他 ]に記入します。

もし、雑所得ではなく営業収入扱いにして今後青色申告者を目指したい場合は、申告書Bを使い[ 収入金額等|事業|営業等 ]に記入します。

「世帯主との続柄」の書き方がわからない

「自分から見た立場」なのか「世帯主から見た立場」なのか、迷いがちなこちら。

確定申告のこの項目では世帯主が主役で、「世帯主から見た申告者の立場」を記載します。

このページでは、お父さん(世帯主)・お母さん・息子を例にします。

例1)

【申告者】お母さん

【世帯主との続柄】妻

例2)

【申告者】お父さん

【世帯主との続柄】本人

例3)

【申告者】息子さん

【世帯主との続柄】子

「収入金額等」と「所得金額」って何が違うの?

簡単に説明するなら「収入金額等 = 売り上げ」「所得金額 = 売り上げ-経費」です。

会社員やパートでもらったお給料からは、自営業でいう経費の代わりに「給与所得控除」が年末調整でも差し引かれています。

給与所得控除の金額は、収入により変わります。

「雑所得」と「営業所得」って何が違うの?

単発だったり、小遣い稼ぎレベルであれば「雑所得」

継続性があり本業にする気合いで利益を求めていくなら、今後のために申告書Bを使い「営業所得」扱いにするのもありですが、青色申告者にならない限り控除は増えません。

全員が受けられる48万円の「基礎控除」って何?

収入がある全ての人が受けられる控除です。もちろん、年末調整にも反映されています。

提出書類や、条件はありません。

2021年提出分(2020年度/令和2年度分)から、38万から48万に控除額がアップされました。それより前の年の申請を行う場合は、38万となります。

青色申告の「消費税確定申告書」や「課税取引金額計算表」って必須?

税率が変わり記入区分に変更があったためお知らせが出ているので、必要なのか悩んだ青色申告者も多いかもしれません。

免税事業者(売り上げが1,000万円以下の自営業)であれば、必要ありません。

フリマやオークションでの売り上げは?

売り上げを現金化するなら立派な収入扱いですが、ご安心ください。日用不用品を処分した売り上げは「非課税所得」に該当します。

しかし貴金属や美術品は課税対象となり、特に副業ビジネスとして年間の売り上げを20万以上稼いでいる人は要注意です。

梱包材、送料、商品の撮影専用カメラ、アプリのシステム料、出店料などは「経費」になります。

コロナの影響でもらった給付金は?

2020年はコロナ禍で日常が変わり、苦労された方も多いのではないでしょうか。そんな中、確定申告にもコロナ対策が必要です。

実は給付金のほとんどが課税対象です。

唯一、非課税対象の給付金は1人一律10万円と話題になった「特別定額給付金」のみです。

そのため会社員や少額の副業を営んでいる人は気にしなくても問題ないかと思いますが、10万円以外に「持続化給付金」「時短営業協力金」といった事業にまつわる給付金をもらっている場合は注意が必要です。

例えばイベント運営の会社が、前年同月比で50%以上売上が下回り取得した持続化給付金は「事業所得」で勘定します。

給付金とは異なりますが、もし経営しているお店で全スタッフのPCR検査を行った場合などは、検査費を経費として扱えます。

また、コロナウイルスに関わらず入院した場合など、年間合計で税込10万円以上の医療費は医療費控除の対象なので、確認してみてくださいね。

2020年度(令和2年)以降の変更点

確定申告にまつわる制度は、時代に沿った法律の改正にあわせ毎年のようにマイナーチェンジしています。

昨年も配偶者控除や添付書類の提出有無に変更がありましたが、2020年度から提出する確定申告は基礎控除額など大きな変更がありますので要チェックです。

【参考】令和2年分の給与の源泉徴収事務(PDF/2185KB) – 国税庁

| 2019年分まで | 2020年分から | |

| すべての人が受ける 「基礎控除額」 |

38万円 | 48万円 |

| 会社員・パートの人が受ける 「給与所得控除額」 |

65万円 | 55万円 |

| 「扶養親族・同一生計配偶者」の年間所得額 | 38万円以下 | 48万円以下 |

| 「源泉控除対象配偶者」の年間所得額 | 85万円以下 | 95万円以下 |

| 「配偶者特別控除の対象となる配偶者」の年間所得額 | 38万円〜 123万円以下 |

48万円〜 133万円以下 |

| 「勤労学生」の年間所得額 | 65万円以下 | 75万円以下 |

| 自営業者の 「青色申告特別控除額」 |

65万円 | 55万円〜 65万円※9 |

電子化促進のため条件が変わる自営業者の「青色申告特別控除」

電子化促進のため「青色申告特別控除」の条件が変わります!

- 従来の条件だけの青色申告 → 55万円

- e-Taxでの青色申告 → 65万円

- 所定の電子データでの青色申告(承認申請書が必要)→ 65万円

青色申告特別控除だけ見ると、今までどおりの申告方法では控除額がマイナス10万円という恐ろしい数字ですが、基礎控除のアップで相殺されているので、対策すれば青色申告者は控除額がプラス10万円と考えた方が正しいかもしれません。

e-Taxの導入以外にも、今まで紙で保管が必要だった帳簿を電子データで保管することで控除額が変わります。

「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」提出が必要で、初回である2020年に限り12月31日まで提出OKです。出し忘れてしまった人はe-Taxで提出を試みましょう。

シングルの親が住民税の非課税措置対象に

還付とは少々異なりますが、生活が困窮しているシングルマザーとシングルファーザーを補助するため、所得額を元に住民税の控除が受けられるようになります。

※所得税の源泉徴収額は変わりません。

確定申告で申請できるひとり親の所得控除もありますので、自分の給与状況などを控えたうえで、最寄りの役所に詳細を聞いてみましょう。

難しくてわからなくても大丈夫!すぐできる作成方法はコレ

大きく分けて「時間と足を使う」「機械に頼る」「プロに任せる」の、3つの方法があります。

必要書類を持って税務署や確定申告説明会に行く

自分が受けられるであろう控除に関する書類、源泉徴収票、支払調書などを持って直接相談しながら申告書を作成できます。還付先の銀行口座情報を控えるのもお忘れなく。

締め切りが近くになるつれかなり混み合いますので、急いでいたり時間がない場合は要注意です。

【参考】令和元年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ|国税庁

機械に頼る3パターン

ある程度わかったかも…自力でやれそう!と思った人におすすめなのが、機械に頼って提出する方法。

自筆記入せずに、データ送信またはプリントされた申告書を提出するだけなので、書き損じや複写を気にしなくていいのはかなりラク!

特に今年からe-Taxがパワーアップして、自宅で気軽に電子申告できるようになったのは嬉しいポイントです。

国税庁のホームページ作成サービスを利用する

新規申告以外にも、過去の更正・修正も可能です。

確定申告ってどんな感じなんだろう…?という方も、ぜひ一度はアクセスしてみてください。

クラウドサービスを利用する

はじめて申告する自営業者におすすめなのは、確定申告のクラウドサービス。

クレジットカードや口座から出費を読み込んでくれたり、スマホやパソコンなど、ネットが繋がっていればどこでも気軽に帳簿がつけられるのがいいところ。毎年の改正にも対応してくれるのも安心。

もちろん利用料金が発生する場合は経費にします。

利用範囲によって無料だったり、数ヶ月だけお試し無料期間があるので、使用感を確認してから本格利用を検討できるのはいいですね。

弥生、マネーフォワード、freeeなどが有名なクラウドサービスです。

ソフトウェアを購入する

こまめに帳簿をつけるより、一気にどーんと帳簿つけちゃうタイプの自営業者におすすめなのは、クラウドサービスよりパッケージ版ソフトウェアの購入。

もちろんクラウドサービスでもいいのですが、クラウドで毎年利用料を経費にするのか、1度購入して経費清算を終わりにするのとどちらがいいのかは悩みどころ。

自作のExcelで頑張って売掛帳簿にトライしてもいいのですが、Excelマスターでない限り、買ってしまったほうが間違いなく時短です。

特に2021年から青色申告は「帳簿付けデータ化で控除額アップ」なので、お財布の紐が硬い方もぜひご検討ください。

弥生

やよいの青色申告 21 通常版 <電子申告(e-Tax)対応>

YUAP0001

業務会計ソフト開発だけに注力していると言ってもいい、弥生社の青色会計専用ソフトです。青色申告会にも推奨されています。業界最大規模のカスタマーセンターを持っており、製品操作だけでなく業務相談も可能なので、アフターケアも安心です。

有料でプロに頼む

やっぱりよくわからないし、難しい…。悩んでる時間が勿体無い!!

そんな人は、思い切ってお金を払ってプロである税理士さんに頼んでしまいましょう。

しかし提出期限直前だと繁忙期ですぐに対応してもらえない可能性もあるので、余裕を持ってお願いするのがおすすめ。

自営業でしたら、税理士への支払い費用を経費扱いにできます。

自分の時間を使わずに、頭を悩ませることなく、プロにお願いすれば完璧な確定申告書を作れるのは安心です。

今年は大きな収入がありそうだぞ…という方は、節税対策と考えればかなりお得感があります。

ノジマから確定申告のプロを無料でご紹介!

「ノジマ生活相談サポート」では、弁護士・税理士・社労士・司法書士・行政書士などの専門家を、無料でご案内いたします。

さらに15分程度のご相談も無料!!

もし有償になる場合は事前にお見積もりを提示し、お客様の合意を得てから解決の手続きに進みます。お悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

ノジマ生活相談サポート(事務局:アスクプロ株式会社)

- 相談予約・対応時間

- 24時間・年中無休

※相談内容、お住まいの地域、時期によってはお受けできかねる場合もあります。あらかじめご了承ください。 ※お客様が専門家に対して解決を依頼する場合は有償となるケースがございます。有償となる場合は必ずお見積りを提示し、お客様と合意を取ったうえ、行います。 ※専用ダイヤルにお電話を頂きましたら、お客様のご要望に応じて、弁護士や税理士などの専門家へおつなぎします。 ※ご案内は無料となっております。

詳細はこちらのページをご覧ください。

まとめ

少しでもみなさんの理解の手助けになりましたでしょうか。

いかに「控除項目」を申請するかで支払う税金が変わってきますので、ご自身に当てはまる控除がないか、ぜひチェックしてみてください!

令和元年分 申告書B(申告書の元画像引用元:国税庁)

ノジマ店舗では、確定申告ソフトなどお取り扱いもございます。家電でお困りの際はぜひ、店舗スタッフにお気軽にご相談ください。

※この記事は2022年2月9日の情報を元に更新しています。

関連記事

副業の確定申告のやり方は?会社にバレるケースや20万円以下の場合など解説【2021年版】

マイナポイントとは?どこがお得か比較!アプリの予約・登録方法を解説

マイナポイントはクレジットカードも対象?家族カードや名義などの注意点、おすすめカード

いまさら聞けない、ふるさと納税とはどんな仕組み?おすすめのやり方も解説!

脱ハンコ!判子が廃止?電子印鑑の作成方法をワードやエクセル、Macなどで解説!

若者も必見!知らないと損するかも!自主返納における運転経歴証明書特典活用法

【2022年版】一人暮らしに必要な家電おすすめ11選|冷蔵庫や洗濯機、新生活セットも紹介

メディア(家電小ネタ帳®)に関するお問い合わせ

お問い合わせ人気記事ランキング

-

1位

【2025年】ドコモ新料金プラン「ドコモ MAX」「ドコモ mini」とは?旧プランとの比較も

-

2位

【一眼レフ並み!】カメラ性能が高いスマホをランキング形式でご紹介

-

3位

【2025年版】auの料金プランを徹底比較!一覧やおすすめプランをご紹介

-

4位

【2025年10月まで】Windows10サポート終了!期限延長やどうすればいいのか解説

-

5位

VAIO 最新ノートパソコン実機レビュー|使ってわかった評判とおすすめ機種

関連記事

-

2025.6.25

2025.6.25TBS「デジタル一番星+」毎週日曜お昼にOn Air...

-

2025.6.17

2025.6.17センキョ割とは?2025年6月の東京都議会議員選挙に...

-

2025.2.28

2025.2.28家電専門店ノジマの社内報「I am nojima」7...

-

2025.1.10

2025.1.10【2025年】成人の日はいつ?由来や国民の祝日につい...

-

2024.12.31

2024.12.31お正月にノジマでお渡ししている「御浄銭」をもらいに行...

-

2025.1.14

2025.1.14家電を買うならノジマ!他社との違いを徹底解説!

-

2025.2.7

2025.2.7ノジマのエコバッグがお客様の声にお応えして新しく誕生...

-

2024.10.21

2024.10.21スカパー!+ネットスティックとは?ノジマで1,000...

-

2024.9.4

2024.9.4ほぼノジマ全店でAEON Payが使えるようになりま...

-

2024.8.12

2024.8.12【2024年版】大学生におすすめ!横浜のバイト20選...

-

2024.7.12

2024.7.12【特別企画】ノジマアンバサダーの鍵山優真選手がノジマ...

-

2024.7.9

2024.7.9【業界初】ノジマとdポイントの合計ポイントがひと目で...

-

2024.8.13

2024.8.13ノジマモバイル会員様向けアプリに新機能が提供開始!使...

-

2024.5.20

2024.5.20【2024年】横浜で働けるコールセンターのバイト求人...

-

2024.1.26

2024.1.26【速報】日経社歌コンテスト2024でノジマが第2位&...

-

2025.1.2

2025.1.2株主優待のおすすめ15選【2025年版】10万・30...

-

2025.1.2

2025.1.2【2025年】マイルの貯め方おすすめ!JALやANA...

-

2023.11.30

2023.11.30冬休みの短期バイトはノジマで!おすすめの理由やアルバ...

-

2024.11.19

2024.11.19ブラックフライデーとは?日本はいつ?意味や由来、お得...

-

2023.10.5

2023.10.5【令和版】三種の神器の家電とは?昭和・平成と家電の歴...

-

2025.2.7

2025.2.7【累計800万枚突破】ノジマはエコバッグプレゼントで...

-

2023.3.16

2023.3.16コールセンターの仕事内容は? 実際の口コミ・評判から...

-

2024.7.31

2024.7.31ノジマのアルバイトの評判は?受からない、きついって本...

-

2023.9.26

2023.9.26テレワークとは何の略?語源や意味、リモートワークとの...

-

2025.1.6

2025.1.6ノジマはフィギュアスケート鍵山優真選手を応援していま...

-

2025.1.14

2025.1.14横浜市瀬谷区の家電は絶対ノジマ!新店徹底対抗セール開...

-

2022.10.7

2022.10.7【2022】プロ野球クライマックスシリーズ(CS)限...

-

2025.2.7

2025.2.7夏休みはノジマでエコバッグを貰おう!プールやレジャー...

-

2022.7.6

2022.7.6J-COMチャンネルで放送!相模原市とノジマがプログ...

-

2025.1.14

2025.1.14船橋駅前の電気屋は「ノジマ 船橋東武店」へ!家電の処...